从湿地到古都,朝阳凯文小学生的集体“出走”奇遇记

你有没有: 在栈道上“水质科学课”? 在城墙前上“数学课”? 在石窟前上“艺术课”? 01 研学日记 穿越湿地的“生态小侦探” 孩子们说: “我觉得自己像个科学家,揭开了很多问题!” 四年级的同学们在此次研学中摇身一变,成了湿地生态“侦探队”。 两天一夜的奇妙旅程,让孩子们对湿地生态和自然保护有了全新且深刻的认识。他们透过灵巧的小手和童真的眼睛,解码湿地密码,在芦苇荡里寻找生命的痕迹。 【科学+生态】 在大自然中做“实验” 湿地水质检测 孩子们手持试纸、采样管,在栈道边认真取水、记录数据,检测野鸭湖和饮用水的酸碱度。 他们第一次知道,水的“性格”原来可以通过颜色来读懂,也明白了水质好坏会直接影响湿地动物的生存。

生态浮岛搭建 在观察站,孩子们动手用环保材料搭建“迷你生态浮岛”,学习生态系统的自我净化原理。浮岛可以为水鸟提供栖息地,也是保护湿地生态多样性的好帮手! 原来芦苇中的小鸟鸟巢是为了防止野兽偷吃鸟蛋,庇护所如果搭建的牢固,可以站上一个孩子都不会塌坏。

金属探测环保行动 在“丛林探险区”,孩子们都配备了专业金属探测器,在老师指导下学习使用技巧,并在划定区域内安全作业。 孩子们亲手清理了危害鸟类栖息的金属物品,同时掌握了实用的探测技能,更深刻认识到人类活动对自然环境的影响。这场寓教于乐的环保实践,让保护生态的种子在他们心中生根发芽!

【观察+实践】 我在心里种下一颗种子 望远镜DIY 专业望远镜配上好奇的眼睛,同学们在观鸟平台上认真观察那些可爱的湿地常客。老师边讲解鸟类的生活习性,边引导大家思考:候鸟为什么迁徙?鸟巢为什么要建得高? 在老师指导下,孩子们还自己动手组装了一个简易望远镜,学习了如何调节焦距、稳定持镜,以及它的工作原理及野外用途。

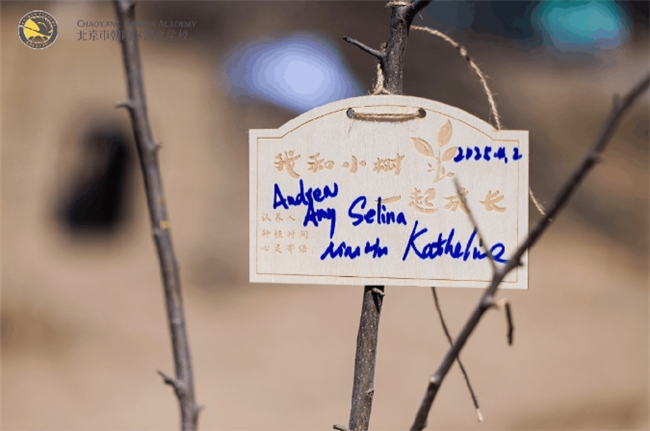

保护湿地,种树有责 还有什么能比植树更有利于保护生态环境的呢? 孩子们亲手种下一棵棵比他们还高的树苗,学习了种植方法,掌握了树木在保持水土、净化空气中的重要作用。 有人悄悄给小树取了名字,还有人写下纸条“希望你快快长大,给鸟儿一个家”。这不仅是一次劳动实践,更是一堂关于责任与守护的“绿色教育课”。

一边是春风拂面、鸟鸣悠扬的湿地课堂, 另一边则是城墙巍峨、石窟千年的古都, 三天两晚的“时空穿梭”, 让五年级的娃们在实地探访中触摸文化, 从读一座城的故事开始。 02研学日记 聆听历史的回声 孩子们说: “我以为历史只在书里,现在知道,原来它是可以走进去的。” “我知道为什么古人能盖那么神奇的塔了。” 【工程+结构力学】 从木塔与斗拱里发现“古建科技感” 在悬空寺与应县木塔的探访中,孩子们走进了一场跨越千年的“古建工程课”。 孩子们第一次面对一座“完全由木头拼出来的高塔”。没有一颗钉子,却屹立千年,这比任何一场物理课都震撼。

悬空寺飞梁托梁、岩壁嵌柱的独特结构,让孩子们理解了力学在古建筑中的巧妙运用,学会了思考建筑选址与设计的背后逻辑,发现“建筑也是一门科学”。 孩子们通过结构拆解、实地观察,了解古建筑中的“榫卯结构”原理,思考其“抗震”“抗风”的建筑逻辑。在专家指导下大家进行斗拱拼搭模型的练习,一层层结构搭建,不仅锻炼了空间感,更训练了团队协作与动手能力。

【艺术鉴赏】 用手与眼还原千年艺术 云冈石窟,被誉为“石头上的博物馆”,是孩子们第一次亲眼见到的千年艺术杰作。走入洞窟,近距离观摩“飞天”“千佛”“佛面”等石雕艺术,理解不同时期石窟造像的艺术语言。 小学艺术课堂上学过的雕塑、壁画,在云冈成为真实的触点。大家亲手进行壁画临摹与修复体验,并跟随老师观察人物造型、服饰细节、线条勾勒方式,手中画笔感受了千年前匠人的精妙构思,完成了一场穿越时空的美术课。

【非遗体验课】 用身体记住传统文化 在“非遗体验课”中,孩子们换上青衣,跟随老师学习唱腔、甩袖、转身、手势等山西传统戏曲“耍孩儿”的基本动作。 从念白节奏到身段神态,将语文课中学到的“人物塑造”“语言节奏”与传统戏剧的表现形式结合,孩子们对“角色”与“情感”的理解更加立体生动。

HAPPY LEARNING 他们在触摸石窟时懂得了敬畏, 在拼搭斗拱时学会了逻辑, 在表演戏曲时读懂了传承。 学习,从不只是“写在本子上的事情”。

研学 我们一起去探索、去发现 |